頭の運動のために昨年からスペイン語のクラスを取っています。

クラスは ヴィンテージ・ハウス・ソノマというシニアセンターにあります。 会員制ですが、 会員じゃない人もちょっとお金を余計に払えば 授業が受けられます。このセンターではダンスやエクササイズ、ピンポン、麻雀、語学、絵画など 色々なクラスがあって、いろんな人が参加してます。午前中は若い人も取ってるダンスのクラス なんか もあります。日本の公民館 、あるいはシニアセンターみたいなものでしょうかね。

金曜日のお昼は会員以外の人もオーケーの無料のスープランチ(午前11時から午後1時まで)、水曜日のサンドイッチデーは会員だけ予約制(128人分)ですが、無料でランチ(12時から午後1時まで)が楽しめます。知人は金曜日を友達とランチをする日に決めていて、毎週、一緒にランチをして楽しそうです。私はグルーテン(小麦粉)がダメなので、残念ながら彼女の社交サークルに参加していません。サンドイッチは食べられないし、グルーテンフリーじゃないスープが結構出されるからです。

私が取ってるスペイン語のクラスは水曜日1時15分から2時15分まで、一時間授業です。ちょうど眠くなる時間帯です。ダイニングルームに無料のコーヒーカウンターが設置されていているので、クラスの前に眠気覚ましにコーヒーを飲むのが楽しみです。

時々、関心のあるテーマのセミナーを取ることがありますが、クラスは今のところ、スペイン語のクラスだけです。過去にもスペイン語のクラスを取ってたのですが、お年寄りの先生が、もう教えるのは無理というのでクラスがなくなってしまいました。なので全くの初心者じゃないんですが 、 会話のクラスに入るほどのレベルでもないので 、復習ということで通ってます。覚えるのより忘れるほうが早くて、毎週習うことが新鮮です(笑)

先生の名前はジャクリーン・ラクロワ。フランス生まれで、フランスで教育を受けました。ベイエリアの 2 つの私立学校で 16 年間教師を務めてきました。5 つの言語を理解し、そのうち 4 つの言語で読み書き、会話ができます。

雨降りのある日、私だけ先にクラスに行きました。

「私はヨーロッパ 生まれなので 、毎日、雨が降っても普通なんだけど、カリフォルニアの人は雨が降るとクラス を休む人が多いわね」 と先生。

何十年も教えてた方なので、とても 要領よく、 きちんと 優しく教えてくれます。 生徒は10人(全員シニア)ぐらいですが、 一人一人の顔を見て、大丈夫か という風に確認をしながら教えてくれます。

「ジャックリーン、あなたは本当にフランス人ね」生徒の一人が感心して言いました。クラスに来るたびに違う服を着てきてくるのです。 ピンク系の 花柄 のブラウス に白いスラックス。 白い靴でピアスも白でした。

ある日は船乗りさん? みたいな服装できました。 濃紺と白 のストライプの T シャツにブルーのスカーフ、スラックスは白、イヤリングも白でした。時には ジャラジャラと ブレスレットをたくさんつけてきたりします。

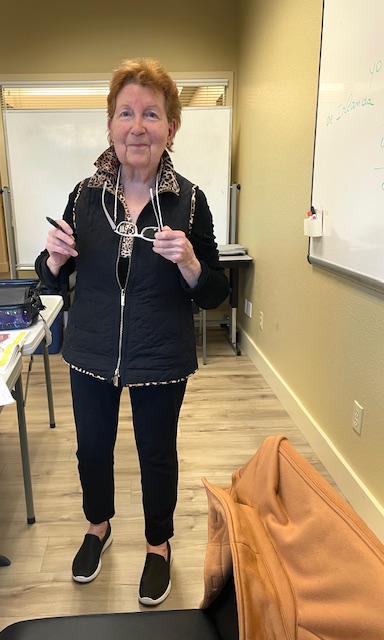

今回の写真に出ているのは 全部黒でベストのショルダーラインと裾に茶色と白のが入ってます。 ふと気がつくと中に着てるブラウスも、模様が茶色と白です。小粒のピアスは黒。皮のジャケットは茶色です。

服装をコーディネートするのは当たり前の世界から来ていらっしゃる方なんですよね。 私も学びたいな と思います。

教えるだけじゃなくて、服装に気を使っているというか、コーディネートを楽しんでいらっしゃるところが素敵です。 小柄で写真の通り すごくスタイルがいいとか言うのではないんですが 、魅力的です。 年齢は 80代の後半ぐらいでしょうか。

私は田舎で服のコーディネートなどには無関心で育ったので、おしゃれは苦手で、先生のようにはなれませんが、少しでも真似したいなと思っています。

先生は 独身(今は独身みたいです)か離婚したか 死別したか、 プライベートなことは聞かないのでわかりませんが、 娘さんが結婚してドイツにいると言ってたので、 ヨーロッパとも関係のある暮らしをしてる方だと思います。 国際的な女性というのは素敵です。

日本人が大好きで、私の顔見ると にっこり笑って挨拶してくれます。

いくつになっても服装に気を配って、朗らかに笑って、誠実にスペイン語を教えてくれる先生です。私のヒーローがもう一人増えました。

いつまでもこの先生のように生き生きとしていて、芯がしっかりしてて、スタイリッシュ な女性でありたいものです。

クラスは60代以上の人が多いので、競争とか、はったりが一切なくて 気楽で 和やかです。わからないとこは正直に わからないと質問すると、ちゃんと受け入れてくれて、 きちんと説明してくれる先生なのがありがたいです。

文法や単語を暗記しても、次の週には記憶に残ってるのが少なくて苦笑してます。 まあそれはそれとして 頭の体操になると思って頑張ってます。

ソノマの暮らしブログ

視力検査とメガネ、そしてドライアイの治療をして下さる先生からドライアイと近視が進む私に「1週間 iPhone を見ないこと。それからバードウォッチ するといいです」と強く勧められました。

早速、 望遠鏡を買って鳥を観察しようと決心しました。 夕方と朝に可愛い声で鳴く小鳥たちに癒されてたので、鳥を観察するのも悪くないなと思ったのです。それに目にもいいし。 庭にやってきて、ぴょん、ぴょんとホップしながら何かをついばんでる小鳥たちを見て可愛いなあと幸せな気分で眺めていたものです。

数年前にミニチュアとレギュラーのブルーベリーの木をパティオの囲いとして鉢に植えてみました。水と肥料を与えないと、実はたくさんついても粒が大きくなりません。今年はブルーベリーをつまんで食べるようにしようと、気合いを入れて、肥料を与えて、頻繁に水をあげています。せっせと 世話した甲斐があって ブルーベリーの実がたくさんつきました。粒もそれなりに大きくなってます。

毎朝、そろそろ 色をつくころかなとチェックしていたのですが、なんとベリーの数が少なくなっているのです。 それも 家から遠いところのミニチュアの 可愛いベリーの実が半分以上 減っていました。 家の近くのブルベリーも、なんとなく 数が少なくなってるのです。

ちょこちょこと何かをついばんでるかわいい小鳥たちが鉢植えのブルーベリーを食べに来てることに気が付きました。それもまだ色がついていないのに。このままだと 熟成したブルーベリーが食べられなくなりそうです。

これは何か対策しなくちゃいけないと、 キラキラと飾る風車 を Amazon から買いました。四苦八苦して風車を組み立てて、鉢植えに差し込みました。でもそれでは十分じゃないようなのです。それできらきら光るリボンを娘が買ったのがあると電話で教えてくれたので、リボンも枝に巻き付けました。

これでいいかなと思って、 庭で朝,コーヒーを飲みながら山を眺めていたら、ブルージェイがさっとブルーベリーの木から飛び立ってるのが見えました。 人がいるのにも関わらず 、平然とブルーベリーの木に寄ってきてるのを見て「マジ?」。

ブルージェイは色が文字通り青くて綺麗な鳥なので好きでした。友人が「ブルージェイは嫌い。悪さをするから」と言っていたのを思い出しました。

この夏、 私はブルーベリーを何個食べられるのでしょうか?何とか10粒ほど摘むことができました。熟するまで待ってたら、小鳥たちに食べられてしまうので、まだ少し酸っぱいのを承知で採りました。酸っぱいブルーベリーを複雑な気持ちで味わいました。

「昨日の友は今日の敵」の気分です。この諺 の使い方を勘違いしてますが、 文字通り 昨日まで可愛いなと思ってた小鳥たちが、今日は敵なのです。ブルーベリーのシーズンが終わったら、「昨日の敵は今日の友」になるの かな。

先日 サンフランシスコ・ クロニクルスに 北海道牛乳の記事が載っていました。

タイトルは「ベイエリアの最も クリーミーなデザートの秘密、日本の貴重な牛乳」

要約すると:

アンソニー ・タンという人は 10年以上前に日本で食べた ケーキの味が忘れられませんでした。 弟がマレーシアで 北海道牛乳を使って作ってくれたケーキ でした。そのケーキは食感が非常にクリーミーで瞬間的に消える、その味が彼を驚かせたのです。数年後、ベイエリアで自分のケーキ店を開いたタンさんは、このケーキを再現することに全力を尽くしました。現在、サンノゼとサンマテオにある彼のアントンSVパティスリーのベストセラーは、クレープとクリームを20層に重ねた紙のように薄いエレガントなケーキで、北海道牛乳の味がしっかりと残っています。

「ティーザーのようなものです。食べた瞬間、とても濃厚だが、口の中に長く留まらない。溶けて消えてしまうので、『もう一口食べたい』と感じさせます」とタムさんは説明しています。

2016年に設立されたアントンSVパティスリーでは、タムさんがスタッフをトレーニングして、これまで北海道牛乳について聞いたことのない顧客に情報を提供できるようにしています。「よく『北海道って何?北海道ってどこ?』と聞かれます」ということです。

北海道の牛乳が特別なのはなぜでしょうか。北海道の牛乳の脂肪分は、一般的にアメリカの牛乳よりも高く、人気のクリーミーな口当たりとミルクの風味が生まれます。

涼しい気候と牛が自由に歩き回れる広い牧草地がある北海道ならではの牛乳なのでしょう。

北海道産牛乳は世界で高く評価されている乳製品の一つですが、米国ではまだ比較的珍しくて、人気が出始めている段階です。

2021年にシアトルで北海道出身者がオープンしたインディゴ・カウは、米国初の北海道産牛乳ソフトクリーム店を開店しました。

バスク・チーズケーキのチャールズ・チェンは、ベイエリアで、日本風バスク・チーズケーキで有名になりました。しかし、チェンさんが日本で初めて北海道の牛乳を使ってチーズケーキを焼いたとき、チーズケーキは一変しました。チェンさんは現在、日本で暮らし、パートタイムでケーキを販売しています。「食感はベルベットのようで、ミルクっぽい味がする」と彼は言います。「カリフォルニア(アメリカ)で再現しようとしていたのは、まさにこの味でした。でもこの味に近づけるには限界があります」彼がアメリカでもっとも近づけることができたのは、クレセント・シティのアレクサンドル・ファミリー・ファームのA2ミルクだったとのことです。

アントンSVパティスリー以外にも、バーリンゲームに新しくオープンしたコーヒー・ショップでは北海道産チーズケーキがあっという間に売り切れています。サンフランシスコのジャパンタウンとパロアルトに店舗を構える丸宇製茶という新しいカフェでは、北海道産牛乳を使ったクリーミーなソフトクリームとチーズケーキ(ミニチーズタルト)を提供しています。丸宇製茶では、カップやワッフルコーンに入った濃厚なソフトクリーム(6.25ドル)、まるでスフレのような軽いミニチーズタルト(4.20ドル)が味わえます。パロアルト店では、乳脂肪分3.7%の北海道ジェラートも提供しています。また北海道牛乳ソフトクリームをジャパンタウンのモール内の丸武製茶の近くにあるピンクピンクという店でも販売しています。

世界的に有名な乳製品を探している人は、日本のコンビニでよく見かける包装した北海道産ソフトクリームを、地元のアジア系マーケットの冷凍食品コーナーで思いがけず見つけて驚くかもしれません。

この記事を読んで、 早速 、お友達と一緒にジャパンタウンへ行って、ソフトクリーム (アメリカでは ソフト サーブ)とミニチーズタルト( チーズケーキ)をゲットしました。

今まで日本でソフトクリームはあまり食べなかったのですが、ならばと食べてみました。ふくよかでクリーミーでコクがありました。ソノマでソフトサーヴを出してるレストランがあったので、比較するために食べてみました。日本のソフトクリームに比べると味が薄くて軽かったです。アイスクリームみたいに冷たくて、頭がキーンとしました。地元のオーガニック牛乳を出してる小さな農場の牛乳を使っているとのことでした。

ミニチーズタルト( チーズケーキ)は大好きだった日本のチーズケーキの味がして、懐かしかったです。コクがあってそれでいてデリケートなのです。美味しさを残して消える後味が何とも言えません。

タイミングよく、バークレーに住む友人がチーズケーキを持ってやってきたので、比較して食べることができました。評判の良いベーカリーのものです。きっちり詰まったチーズの味が、しつこくなくて美味しいです。チーズ好きが好むケーキですね。後味は日本のに比べると短くて印象に残りませんでした。

ソフトクリームもチーズケーキも北海道の牛乳を使ったものとカリフォルニアのでは、確実に味が違いました。

北海道の牛乳を使ったソフトクリームやチーズケーキが、カリフォルニアで大いに注目される日が来ると期待してます。日本と同じ味がするデリケートで味わい豊かなチーズケーキがソノマでも食べられるようになる日を夢見ています。